みなさんこんにちは。本館5F売場のスタッフYです。

3月3日のひな祭りといえば「ひな人形を飾る日」というイメージが強いですが、そもそもなぜ人形を飾るのかご存知ですか?

今回はひな祭りの由来から飾りの意味まで、お子さんに聞かれても安心して答えられる知識をわかりやすく解説します。

ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う大切な節句。お子さまと一緒に行事の意味を話しながら、心を込めてお祝いしましょう。

本記事ではスペースを選ばない収納しやすいものや、現代のインテリアに溶け込むおすすめアイテムを厳選紹介!

伝統的な飾り方の基本からアレンジ方法まで、雛人形に込められた想いを大切にしながら、ご家庭にぴったりのお祝いスタイルを見つけてくださいね。

今年のひな祭り準備の参考にしていただければ幸いです。

雛人形、いつから飾る? いつまで飾る?

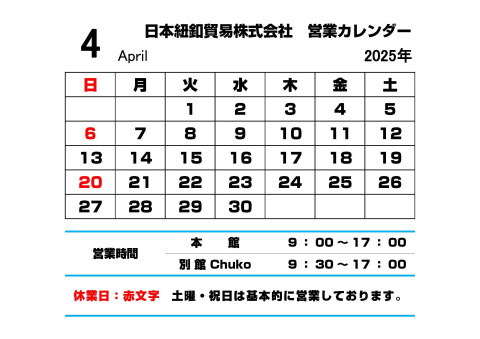

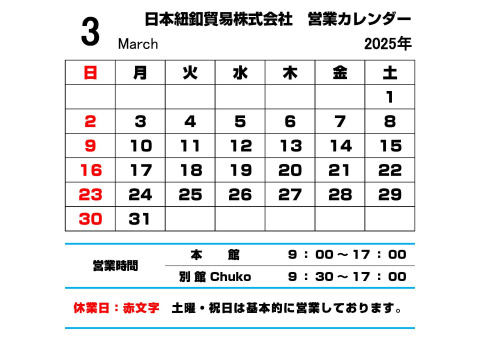

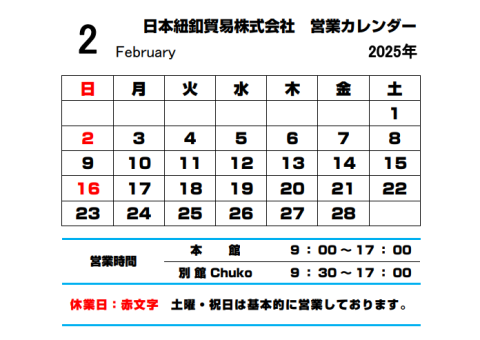

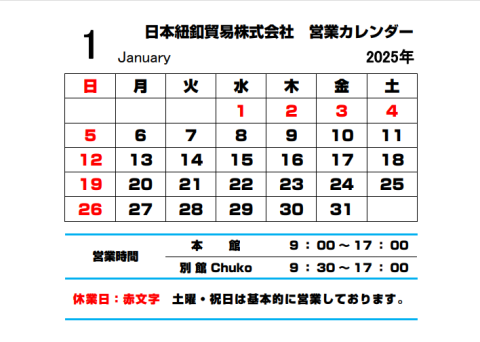

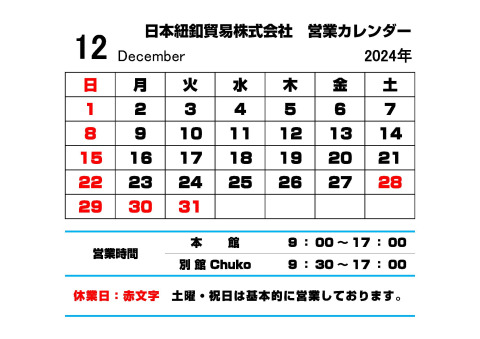

3月3日の「ひなまつり」にお雛様を飾る時期は、立春(節分の翌日・2月4日ごろ)から2月中旬にかけての晴れた日がよいと言われています。

節分で豆まきをして厄を払ったあとに飾る、という流れで覚えておくとよいでしょう。

これは、桃の節句は春の節句という事もあり、春の訪れを告げる立春が一つのベストタイミングだからと言えますね。

近年は雛人形を長い期間楽しみたいと、1月の下旬ごろから飾るお宅も増えてきましたので、小正月(1月15日)が過ぎて一息ついた頃の晴れの日ならいつ出しても大丈夫です。

片付けの目安となる時期は、二十四節気の啓蟄(3月6日頃)を一つの目安として片づけますが、日にちにはこだわらず3月中の晴れの日に片づけてあげるのがいいでしょう。

ひな祭りの由来とひな人形を飾る意味

ひな人形を飾る意味を解説する上で、まずは、ひな祭りの由来について理解を深めていきましょう。

なじみのある行事として、多くのご家庭でお祝いされているひな祭りですが、ひな人形を飾るようになったのは、江戸時代のころからといわれています。ここでは、古くから続くひな人形の文化について見ていきましょう。

ひな祭りの由来

ひな祭りの起源は、中国の「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれる、厄払いの行事だとされています。

今でこそ、「ひな祭りといえばひな人形」といったイメージですが、上巳の節句にはひな人形というものはなく、災いや穢れを人形に移して川や海に流す「流し雛(ながしびな)」という風習が、上巳の節句と結び付いたのが始まりとされています。

江戸時代の頃にはひな人形を飾る文化が生まれ、そのうちに分かりやすく「ひな祭り」と呼ばれるようになり、今に至ったというのが、ひな祭りの由来です。

ひな祭りは、女の子の幸せや成長を願うお祝いで、「桃の節句」とも呼ばれます。

ひな祭りの意味

古代中国の「上巳節(じょうしせつ)」と日本の「流しびな」の風習が融合。

紙や草で作った人形(ひとがた)に穢れや災いを託し、川や海に流すことで「厄を払う」儀式が原型とされます。

ひな人形は「女の子の身代わり」として、病気や事故などの災いから守り、健やかな成長や良縁を祈る意味が込められています。

最上段の「内裏びな(男びな・女びな)」は天皇・皇后を模しており、幸せな結婚や家庭の象徴とされます。

ひな壇の段数や人形の数は、武家や貴族の生活を模したもの。

(例:三人官女・五人囃子・随身・仕丁など)

当時の社会構造や文化を反映し、家族の社会的地位を示す役割もありました。

桃の節句(3月3日)は五節句の一つ。桃の花が咲く時期に合わせ、春の訪れと生命の息吹を祝う意味も含まれます。

地域によって異なる風習もあり(例:関東と関西で人形の配置が逆など)、多様性を楽しむ要素も。

家族でひな人形を飾ることで、子どもの成長を慈しむ機会となり、伝統文化の継承にもつながっています。

雛人形の飾り方について

親王飾り

親王飾りは、雛人形の基本となる最もシンプルな飾り方で、お内裏様とお雛様の二体を飾る形式です。

内裏とは天皇の住まう宮殿のことです。

お内裏様は天皇を、理想のお雛様は皇后を表現しています。

仲睦まじい夫婦の姿を象徴し、女の子の幸せな結婚生活への願いが込められています。

江戸時代の頃より、武家の並び方である向かって左がお殿様、向かって右がお姫様の江戸風が増えてきました。

そのころから雛人形は、向かって左が男雛、向かって右が女雛とされることが多くなってきたそうです。

五人飾り

親王飾りに三人官女が加わった五人飾り。女性のお人形が増えて見た目もぐっと華やかに愛らしくなります。

中央に配する、座り官女が持つのは三方や島台です。江戸雛は三方に盃、京雛は島台が一般的です。

向かって左の官女は鍋のような形の提子(ひさげ)、右の官女は長柄という柄の長いひしゃくのような道具を持ちます。これはどちらもお酒を注ぐための道具です。

五人飾りは、女の子の幸せな未来への願いと、凛とした女性としての成長への期待という意味が込められています。

雛人形のお道具・お飾りはどんなものがあるの?

雛人形のお飾りや道具には、屏風や吊るし飾りといったお飾りから、雛人形が持つ小さなお道具まで様々なものがあります。

精巧につくられたお道具は、見ているだけでも楽しくなります。

ここでは雛人形のお飾りやお道具についてご紹介します。

お殿様とお姫様(親王)

2人の役割は、天皇陛下(男雛)と皇后陛下(女雛)であり、結婚式の主役……つまり新郎新婦の2人です。

男びなは右手に「笏(しゃく)」を持ち、女びなは「桧扇(ひおうぎ)」という扇を両手でお上品に持っています。どちらも大切な儀式をするときの定番アイテムです。

雛人形には「持ち主の代わりに厄災を受ける」という意味合いのほかに、天皇・皇后(お殿様、お姫様)のように繁栄した人生を送ってほしいという願いが込められています。だから豪華できらびやかなお殿様とお姫様の一対なのですね。

三人官女(さんにんかんじょ)

ひな段の2段目にいるのは、三人官女と呼ばれる3人の女性です。彼女たちは日ごろから宮殿でお姫様のお世話をする高位の女官です。結婚式をモチーフとしたこの場でもその役割は変わりません。

三人官女はお姫様が幼い時から身の回りの世話をし、輿入れの際にお姫様と一緒にやってきます。日常の雑務のほか、さまざまなアドバイスやサポート、時には話し相手や慰め役などもしていたでしょう。

二段目におられることから、内裏内でも重要なポストだったことがわかりますね。

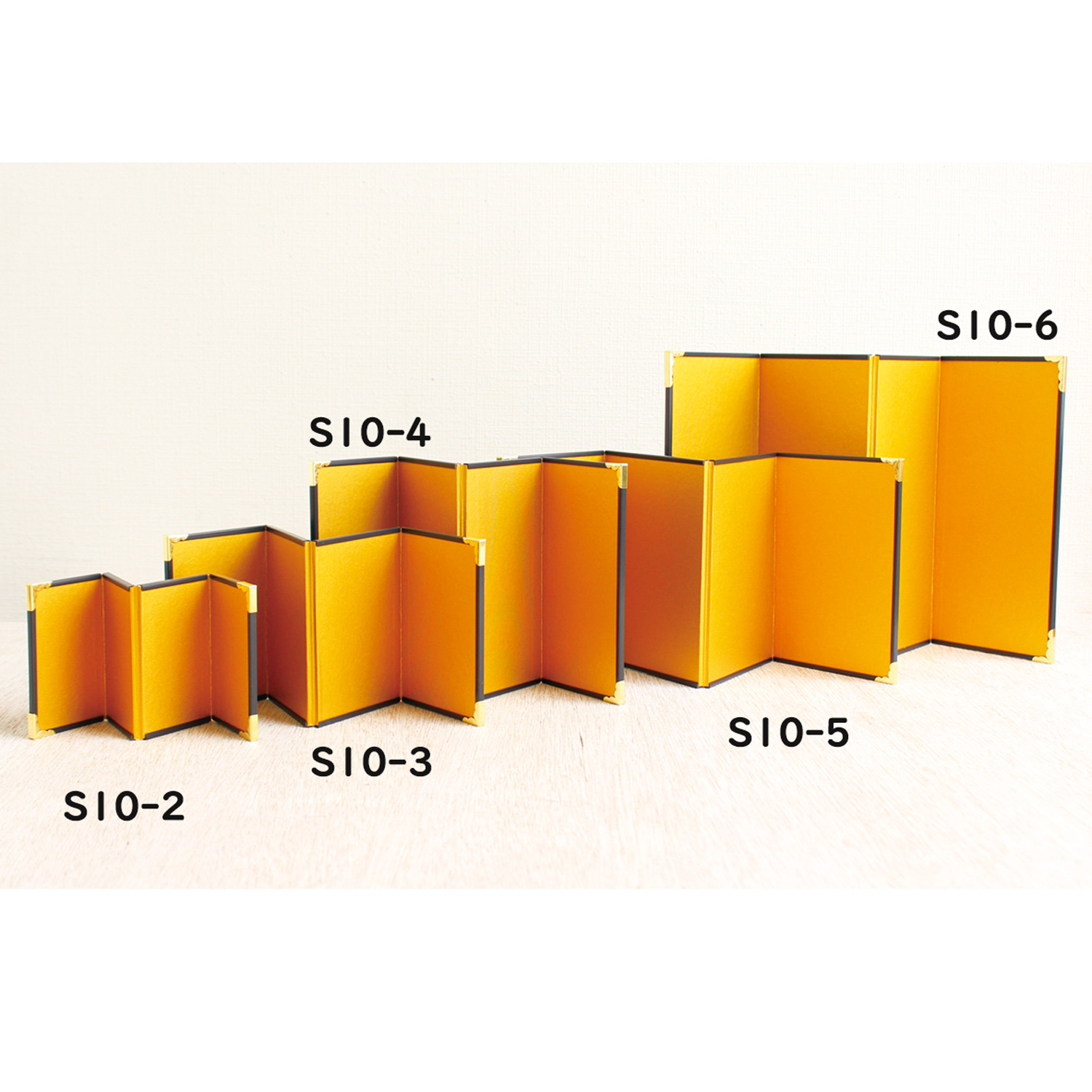

屏風

屏風とは、部屋の仕切りや飾りなどに使う調度品です。

雛人形の道具としての屏風は、お殿様とお姫様の後ろに立てかけて使います。

中でも金屏風は「お二人の未来が光り輝くように」との意味があるといわれていて、後ろに立てることで光を反射してお人形をより美しく見せる効果もあります。

漆塗りや桜の花が描かれたものも安定した人気がありますが、最近ではより一層現代にマッチしたデザインの華やかな屏風も好まれています。

桜橘

桜橘は京都御所にある紫宸殿の、実際の樹木の配置にならって置くといわれるお道具です。紫宸殿で行われる結婚式では、天皇と皇后が北を背景にして座し、建物の左側に桜の木、右側に橘の木が植えられています。

また、紅白の梅を飾る雛人形もあります。

配置は向かって左に白梅、右に紅梅です。紅白なので縁起の良い樹木として雛人形の飾りにされています。

これらの樹木は、5段目の仕丁達の左右など、段飾りの一番下にいる人物の両脇に飾ります。

菱餅

赤、白、緑のお餅を重ね菱形に切った菱餅は、春らしい配色で雛祭りを象徴するお餅です。

桃の節句に食べる行事食の一つで、三色の菱餅は明治の頃から広まったといわれています。

上から順に赤、白、緑となっていますが、これは雪の下には緑が芽吹き始め、雪が溶けだした上に桃の花が咲いている様子を表したもの。

特徴的な菱形には、長寿、子孫繁栄などさまざまな意味があり、大地そのものを指す形であるとも言われています。

その他の道具の意味

- 緋毛氈(ひもうせん)…フェルト状の赤い布。昔から伝統行事に使われる敷物であり、ひな人形でも下に敷く

- サクラの花…魔除けの願いを込められた飾り

- タチバナの花…冬に花をつけることから不老長寿の願いを込められた飾り

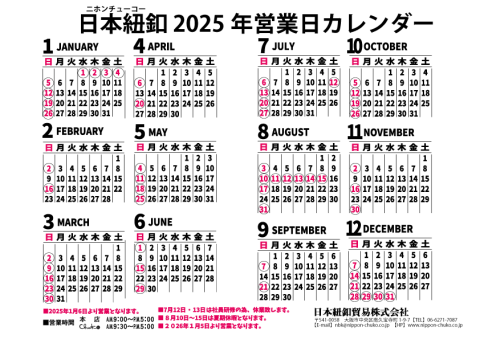

Chuko Onlineオンラインストアでご注文

Chuko Online雛人形のベースアレンジで楽しもう!

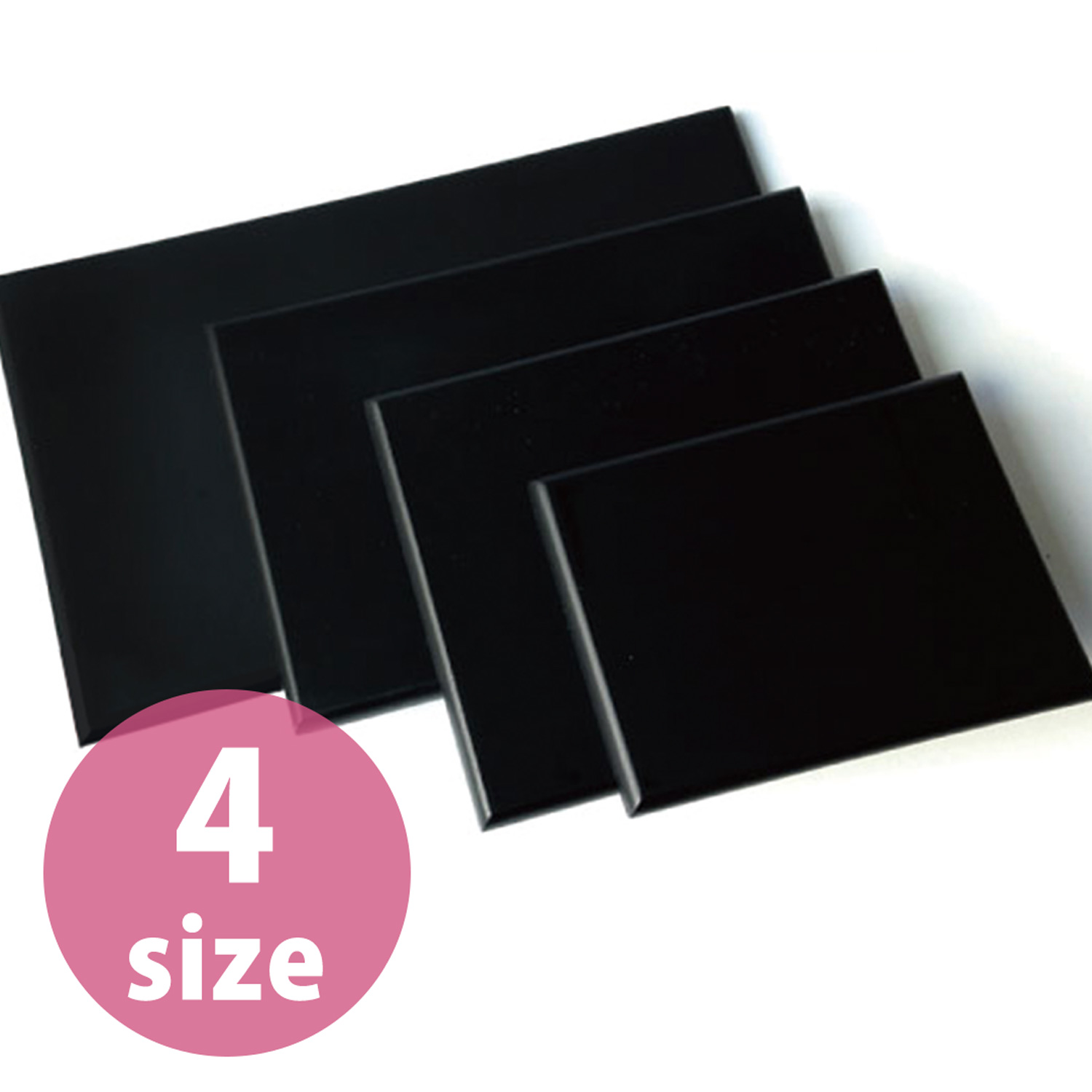

今回の記事を参考にしながら、お人形のイメージに合った様々な土台をお選びいただけます。

雛人形のベースとなる土台を使い分けることで、作品の仕上がりや雰囲気が大きく変わります。土台によって、立体感がに変化をつけて、アレンジを楽しめます◎

シーンに合わせた最適な土台を選んでみてください!✨✨

「ひなまつり・雛人形」に関する特集ページについてはこちらも合わせてご覧くださいませ♪

▽特集ページはこちらをクリック▽

Instagramでも商品やお得な情報を発信しております。

Instagramのアカウントのフォローはこちらからお願い致します!

みなさまのご注文・ご来店をお待ちしております!

Chuko Onlineのページ: https://www.nippon-chuko.co.jp/shop

facebookのページ:https://www.facebook.com/nipponchuko

商品についてのお問い合わせはこちらからお願い致します!

本館5F売場では、和手芸・クラフト・節句商材など関連用品をお取り扱いしております!

商品のお仕入れの際はぜひ本館5Fへお越しくださいませ!!

大阪へお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ!

![SGM-SDSET1 国産 白木飾り台 楕円形 3点セット [2段用台座付き] (枚)](https://www.nippon-chuko.co.jp/shop/html/upload/save_image/0220114415_67b696ff99d89.jpg)

![SGM-SDSET2 国産 白木飾り台 長方形 3点セット [2段用台座付き] (枚)](https://www.nippon-chuko.co.jp/shop/html/upload/save_image/0220115317_67b6991d16f75.jpg)